|

| 学会公告 |

| |

|

|

|

|

|

| |

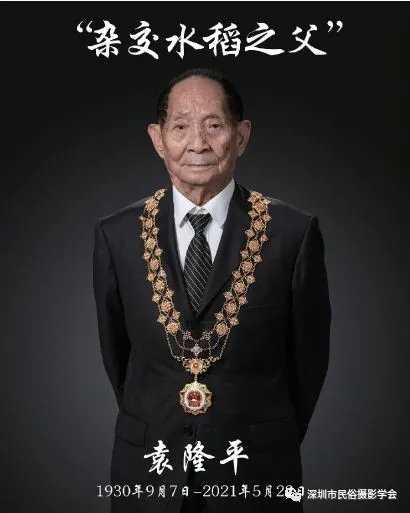

2021年5月24日上午10时,袁隆平院士的遗体告别仪式在长沙市明阳山殡仪馆铭德厅举行。5月22日13点07分,“共和国勋章”获得者、中国工程院院士、“杂交水稻之父”袁隆平,在湖南长沙逝世,享年91岁。他是一位真正的耕耘者。那些奉献于祖国的人,祖国终将记住他,人民终将记住他。

“我是洞庭湖的麻雀,更要做太平洋的海鸥”

22日下午,天落细雨,长沙在哭泣。16时许,载着老人遗体的车辆,从湘雅医院出发,闻讯而来的群众脸上挂满了泪花,悲怆的他们随车奔跑,大声地呼喊:“袁爷爷,一路走好!”道路的另一旁,车辆静止,喇叭齐鸣,向这位共和国英雄致敬。

这是发自内心的悲痛情感,这又是中国人送别英雄最隆重的方式!

16时50分,车辆抵达湖南杂交水稻研究中心,这里是袁老的“家”。他的亲人,他的同事,他的朋友,他的学生,“家人”们早已静默于雨中,他们中的很多人来不及佩戴白花,来不及挂饰黑纱,哀伤的情绪弥漫在空气中。袁老去世后的第一个夜晚,大批群众来到殡仪馆门口守夜。23日上午,从外地赶来的悼念者越来越多。素昧平生,却依然十里相送,这是国之脊梁应得的殊荣。

5月23日傍晚,由于自发前来悼念袁隆平院士的群众较多,距离明阳山殡仪馆还有2公里道路上,出现了拥堵的情况,部分道路已经实行了交通管制,很多群众则选择手捧鲜花步行至殡仪馆吊唁袁隆平院士。

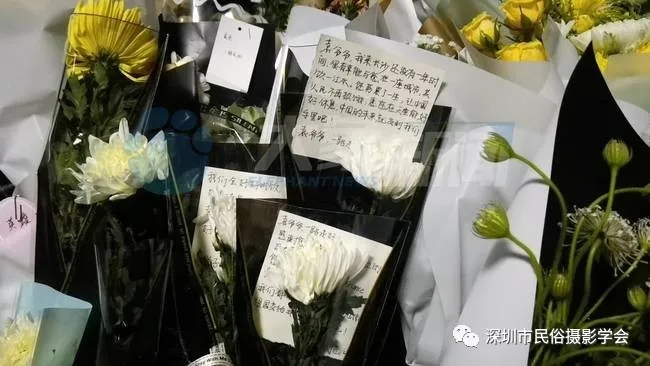

“袁爷爷,一路走好!”“我们会好好吃饭。”在悼念厅门堆放着群众们送来的鲜花,上面写着大家对袁隆平的悼念语。

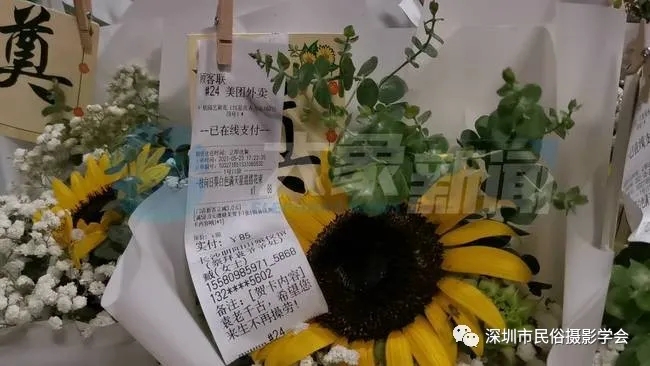

“这已经是我今天来的第二趟了,都是武汉、贵州等外省市民在网上订的。”陈先生是一名外卖员,他用小推车拉了三箱鲜花来到悼念厅门口,他说,一些在外地无法赶到现场的群众,都纷纷在网上预定鲜花,并托花店老板写好悼念语让外卖员送到殡仪馆,以此来表达对袁隆平院士的悼念之情。

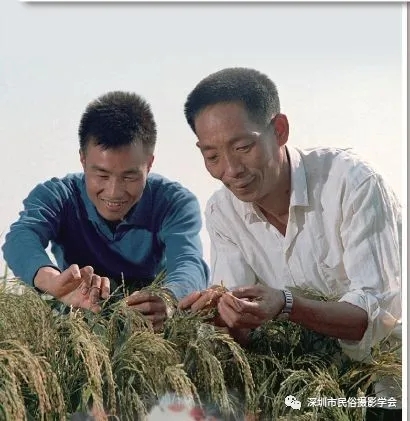

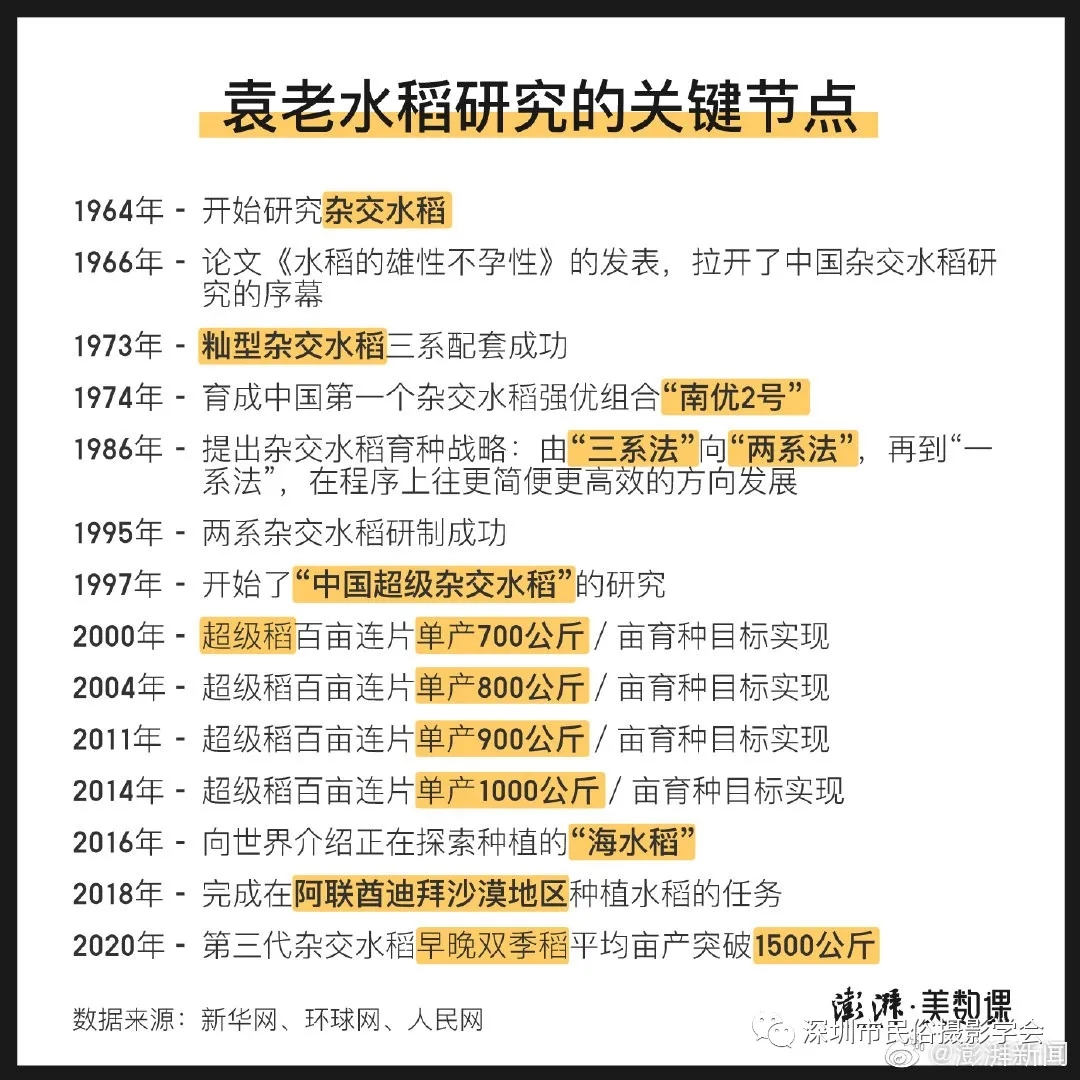

1974年的春天,袁隆平亲自培育的中国第一个强优势杂交稻“南优2号”,在安江农校试种,亩产628公斤水稻,一石激起千层浪。

2012年,袁隆平开始选育耐盐碱水稻,他想再走出一条新路来。

袁隆平说:“我们国家人口这么多,耕地有限。原来提高单产只有一条途径,就是提高单位面积产量。现在,有一条新的路径就是把盐碱地利用起来,就可以扩大耕地面积。”

袁隆平经常给别人算一笔账,花8年时间把耐盐碱水稻推广到一亿亩,每亩最低产量300公斤,一年可以产300亿公斤粮食,多养活八千多万到一亿人口。研究中,袁隆平继续选择了“杂交”的途径。这几年,他每年都要在海南的育种基地待个大半年。“我们所选育的品种,要8个世代,如果不到海南岛,一年在湖南才种一代,要8年才出一个品种。我到海南岛加上大棚等,不到3年就有8代,就可以出个品种。这个是周期很长的一个品种,又不能拔苗助长。”

袁隆平和水稻较劲儿了大半辈子,也一直坚持亲自下田。90岁高龄却依然“管不住”他那双迈向稻田的腿,“收不住”他那颗向着水稻的心。袁隆平说:“我现在是‘90后’了。愿望,一个是超高产,向一千二百公斤冲刺。第二个愿望,是覆盖全球梦,把我们最好的杂交稻推向全世界。”

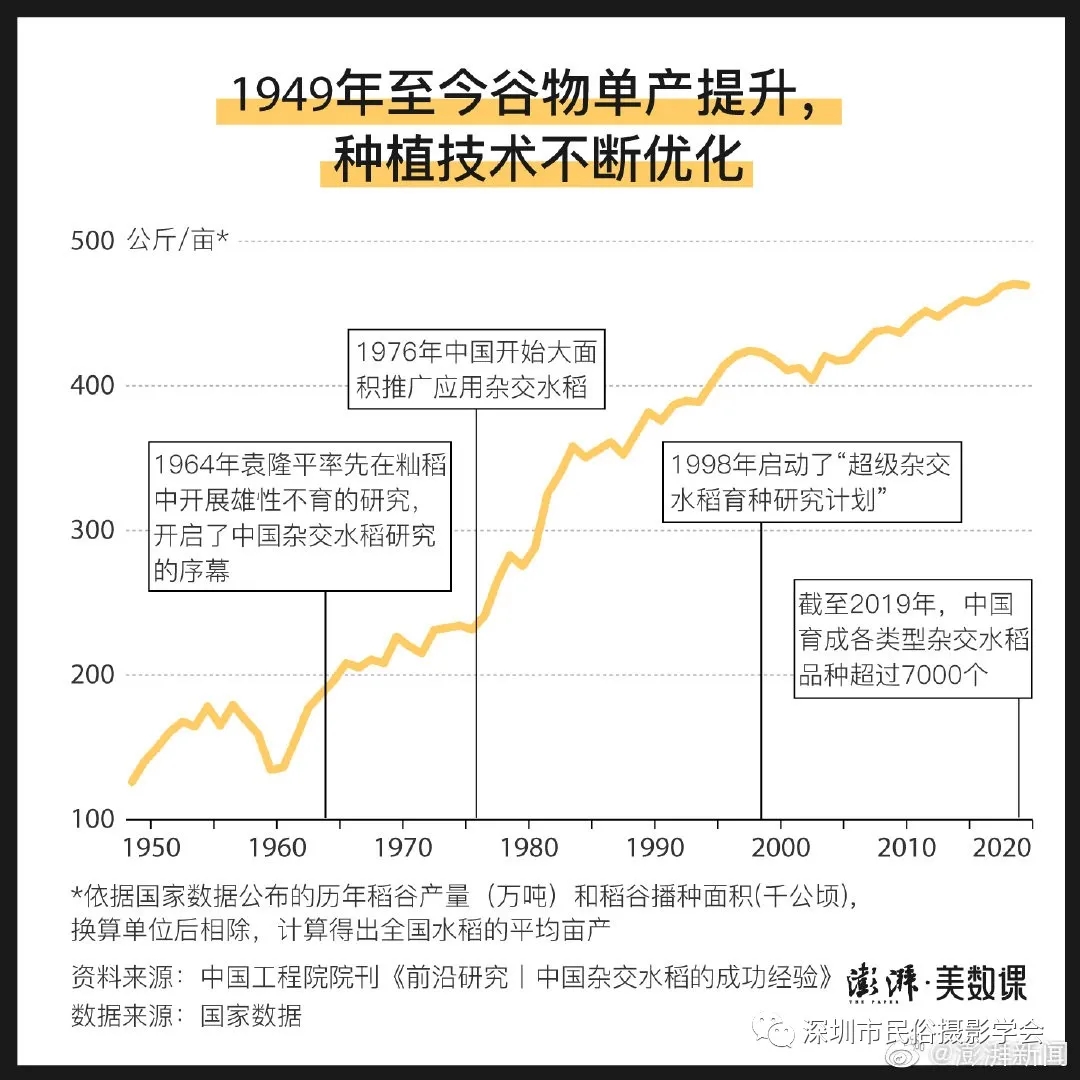

《中国工程院院刊》的研究指出,历经50多年的创新发展,中国超级杂交稻的推广面积目前已占全国水稻种植面积的30%以上,成为了世界上唯一一个大面积成功应用超级稻的国家。

学生们来到袁隆平雕塑前敬献鲜花、表达哀思

群众自发前往湖南杂交水稻研究中心为袁隆平院士送行

联合国官方微博发文悼念袁隆平院士:袁隆平院士为推进粮食安全、消除贫困、造福民生做出了杰出贡献!国士无双,一路走好。

图文来源于网络,深圳市民俗摄影学会整理 视频剪辑/杨丹枫

|

| |

|

| |