“泥瓦匠”雕塑家戴耘

——唤醒大众对红砖的记忆

摘自深圳商报

戴着护目镜、拿着手磨机,一点一点地把手下层层垒起的砖块水泥磨出圆润的线条……戴耘的工作不像是个艺术家,倒像个泥瓦匠。事实上,在整个雕塑界,这是戴耘独特的工作方式。认识戴耘的人,大多都是从那些用简陋的青砖红砖制成的艺术品开始,是他把最常见的砖头变成了“我们这个时代最凝练的物质象征”。

用红砖塑一辆7吨重奔驰

青年雕塑家戴耘的工作室位于龙华一座闹中取静的厂区。门口挂着戴耘工作室的牌子,背景是一片红砖砌的墙壁。记者走进这间厂房的时候,正是4月一个明媚的上午,外面阳光正好,最里面的工作室里,却是机器轰鸣、尘土飞扬。

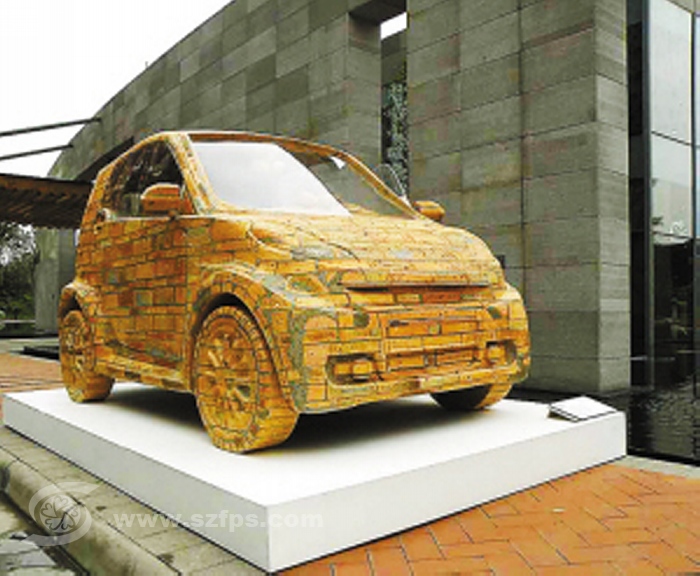

砖做的罐头、砖做的沙发、砖做的汽车、砖做的酒瓶……生活中林林总总的物件,在戴耘这里,都成了红砖青砖制品。而这些给雕塑界带来惊叹的作品,就出自这间简陋的厂房。

这里原是富士康的仓库,后来被戴耘租下来做了工作室。除了玻璃房里的办公室和一间小小的工具房,近600平米的空间被分隔成三个部分,前面是做泥塑的场地,角落里堆满了泥土,中间是一个小小的展厅,摆放着戴耘的部分作品。最里面才是戴耘制作砖系列作品的地方,除了正中间那个显眼的葫芦吊之外,桌上、地上都堆满了特质的工具,以及尚未完成的半成品。

2005年,当戴耘第一次尝试用红砖创作雕塑的时候,他首先遇到的难题就是技术。“说实在,无论用铸铜还是玻璃钢做雕塑,我都不担心,但砖大家都没用过,完全没有参考经验,能不能做出来,心里真没底。”首先尝试的罐头盒子和洗衣机都失败了,戴耘下定决心要做一个大家伙——一辆奔驰车,而且是一辆方向盘能转动、车门能打开的红砖奔驰车。为此,他特别跑到专卖店去,冒充买车人里里外外仔细观察了一遍,拿了一堆外观尺寸的资料回来。忙活了几个月,在上海城市国际雕塑展之前,作品完成了。但这辆用水泥和红砖做成的汽车足足7吨重,怎么把它运到展场,成为新的难题。为此戴耘找来了一辆25吨的吊车,先是在车下面安了两个粗钢筋,谁知车刚离地,钢筋就弯了。没办法戴耘只好把钢筋换成了更柔韧的帆布,这一次车被吊起来的时候,发出咯咯吱吱的响声,却一路有惊无险地被运上了车。

将错就错的独一无二

石磨机、喷泵、葫芦吊,这些散落在戴耘工作室里的东西看上去更像一个泥瓦匠的工具,事实上,完成那些精美的艺术品的过程也的确像建房子一样复杂。在戴耘的砖世界里,小件的东西,如酒瓶、杯子、厨具都是实心的,而那些大件的东西,如汽车、沙发、动物则都要先用钢筋打龙骨,再在上面覆盖水泥,把砖头砌墙一样砌上去,最后用磨机磨出形状,再用砂纸打磨光滑。因为这种特殊的工作方式,工作室里常常像是正在搞装修,戴耘也不论冬夏,总是穿着一双劳保鞋。

在红砖汽车大获好评,甚至登上了《中国雕塑》改版创刊号封面之后,戴耘开始考虑新的创作主题。同样是用砖,他把注意力转换到动物上来,创作出了《新物种系列》,或是猪尾巴上长出了一朵花,或是蜗牛长着一双鹿角,这些动物和植物合二为一的“新物种”获得了中国雕塑大展大奖,同时也给戴耘的砖工艺提出了更高的要求。因为动物的线条更加复杂,戴耘要先做泥塑,再翻成玻璃钢,最后根据玻璃钢焊接骨架。

尤其有意思的是,这些作品在完成之后,要用砂纸细细地打磨表面,有时候打坏的地方要用水泥重新填补,这样就在作品表面形成了一些随机的纹理,这些纹理反而给作品增加了一种手工的美感。将错就错,形成了砖系列作品的独一无二,这是戴耘一开始没有想到的。

“砖对我来说有亲历性”

“只有反复实践,你才能把一种材料的可能全部调动出来,否则很难发现这个材料精神层面的东西。”这是戴耘在用砖创作的反复实践中总结出的经验。有人问戴耘:“这些砖都是你特别定制的吗?”“不,这就是直接从砖窑买回来的最普通的砖”,戴耘回答。

对于普通人来说,砖是一种粗糙、廉价、过渡性的建筑材料,而对于戴耘来说,砖,凝聚着一代人的时光记忆。小时候,他常常会看到做老师的母亲带着学生勤工俭学义务劳动,那些哥哥、姐姐们在老师的带领下搬运、传递、码放着一块块红砖,当时还是孩子的戴耘也经常跟着凑热闹。“现在还记得自己坐在砖头堆上东张西望,经常看到大标语用白石灰或墨汁刷在红砖墙上,也不知写的什么内容,印象中挺刺眼。我的作品中采用丝网砖上印字的方式,我想这跟儿时的记忆有着直接的联系。砖对我来说有亲历性。”改革开放三十年,也是中国大搞建设的三十年,红砖建筑曾经是人们最熟悉的,现在这种熟悉的景象正在退出历史舞台。而作为艺术家,戴耘要重新唤醒这段记忆。

在戴耘的家里,供奉着一块重达28斤的秦砖,密度很大,质量绝不亚于今天工业化的建筑材料。他说:“我对这种既坚固耐用又大气、素朴的东西非常厚爱。”而戴耘自己的作品致力于把廉价的工业用砖制作成手工性、唯一性的艺术作品,不正是对工业化物质产品的反其道而为之,也是对它们背后精神所指的反叛吗?

作品《龙肉罐头》

砖头轿车

2011年4月7日 |