17岁参军来到“罗湖桥”

1964年,我出生在河源连平县山区一个客家人家庭。我的父母一生都务农,解放前生活艰辛。解放后,我们家分得了土地和房屋。我很小的时候,父亲就教育我要好好读书,长大为国家贡献力量。

那时候,我们村只有我一个人读到高中。读高中的时候生活条件不好,我每周要背着粮食步行30多公里山路到连平县的学校去。1981年高中毕业后,我就报名参军。当时说是特种部队招兵,要求非常严格,尤其是政治审查更严苛。我们镇里只有3个指标,报名的就超过300人。我们家是三代务农,没有海外关系。我顺利通过了。

就这样我到了深圳,当时的部队叫中国人民武装警察部队广东边防总队深圳边防检查站。 我们乘坐几辆破旧的老爷大巴,清晨6点出发,一直到晚上7点才到深圳。

那时候深圳只有老街东门十几间店铺,周末时我们会去买些生活用品。火车站地势低洼,常常积存雨水。罗湖桥周边都是草丛,常常有些过境者挑着担子排队经过罗湖桥。深圳戏院是大家熟悉的,戏院后面还有座假山,那便是最好玩好看的去处了。

我们新兵先被送到蛇口训练,当时的蛇口一片荒凉,处处尘土和荒草。我们新兵训练的同志住在一起,40多人打地铺睡一间大屋里,天热不说,蚊虫叮咬一夜睡不了几小时。当时传言有海外特务潜伏蛇口搞破坏,我们就在老兵的带领下轮班执勤,白天巡逻,晚上埋伏在蛇口码头附近的草丛中。

“罗湖桥”抓偷渡

新兵训练结束后,我被分到三中队,任务是检查经过罗湖桥的三趟列车。我们分组执勤,主要是查偷渡客。三趟列车主要装载鸡、鸭、猪、牛、水果等食品,发车地在河南、江西、广西及内蒙古等。偷渡客多数是从半道爬上火车,希望躲过检查。

我当兵第一年的一天傍晚,一辆江西发来的列车停靠在笋岗火车北站。当时的火车北站远远望去只有几座砖厂和鱼塘,风吹过来,漫天尘土让人睁不开眼睛。我和另一名战土分别从车厢两端搜查。这是一节装满了辣椒的车皮,巨大的辣椒味让人呼吸困难,我当时想,这么大的辣椒味简直能把人闷死,眼睛也受不了,不会有人躲在里面吧?不过我也想起了排长说过的,越是不可能的地方越有可能隐藏偷渡者。于是,我慢慢地往装满辣椒的编织袋里面搜查,这时我发现里面的两个编织袋明显被人动过,再往里一看,里面就藏着两个偷渡客。

你问我抓到多少偷渡客?说实话,那时候每天都抓到过。我们把抓到的偷渡者送往当时位于笋岗仓库附近的收容所,交给那里处理。

1984年5月,我们开始守卫罗湖桥头。当时从文锦渡到罗湖桥头有两个独立排守卫,深圳河边几十米处都是边防禁区,我们的防区当时没设铁丝网,禁区内杂草横生,高低不平,常常有人隐蔽藏身,然后偷渡过河。我们巡逻时虽然荷枪实弹,但按照部队纪律不允许开枪。有时候眼看偷渡者过河,我们只能高声喊话,吸引对岸的香港警员注意,将偷渡者抓获。当时每日都有香港警方向我们移交偷渡者,转送收容所。

1984年冬天的一个雨夜,桥上风很大,过境旅客少,一个偷渡者突然从草丛中向桥头狂奔,企图穿过桥头铁轨冲关。我发现情况后立即追过去,猛扑上去一把抓住他的左肩外衣。对方身体很强壮,他挣脱一闪,我俩都摔倒在地。经过几番格斗,我死死将其抓住不放,偷渡者扭过身来拿出一叠港币说,“放了我,这钱都给你!”我没有理他,很快我的两个战友冲过来一起将其擒住。

“罗湖桥”影响我一生

说实话,罗湖桥影响我一生,我也见证了罗湖桥和罗湖口岸的变迁。

1983年7月香港段铁路全线电气化,票价从11元直涨至40多元。到了1985年,罗湖桥头每天香港客人潮日益增多,是当时深圳的独特景观。

1994年12月22日,深圳至广州建成了三线铁路通车,成为我国第一条三线并行、全程封闭的准高速铁路。1993年电气化工程开工,1998年建成我国第一条城际旅客列车公交化准高速铁路。

后来,罗湖桥由单层桥变成双层桥,火车道与入出境人行天桥分开。双方海关、证件查验不断简化手续,排队过关时间从以前几个小时,缩短到几分钟,“回乡卡”自助通关8秒,直至现在的“指模通关”5秒钟。罗湖口岸成为全国旅客流量最大的陆路口岸。

早年,入境旅客从最初普遍从香港带食品、衣物、电视、冰箱、摩托车等。如今情况相反,香港同胞在深圳购物,携带服装、食品甚至国产空调、DVD机、音响等电器返港。

1990年5月,我在深圳结婚成家。那时,我已是副中队长。我妻子的家在部队,她父亲是福建漳州部队的老革命,她从小在军营长大,所以与军人有着特殊感情。

说起我们的认识过程也很简单。1988年3月的一个周末,我到罗湖医院去找老乡,就在那里我见到了我今天的妻子。我介绍说自己是边检站的军人,她马上说当兵很好啊,对于男人来说军营是最好的成长环境。她还告诉我,他们家就是部队的。从此我俩就有了联系,我们还相约看电影,外出旅游。1990年的五四青年节,我们结婚了。

1992年10月,我的女儿出生了。女儿和她妈妈一样喜欢读书,也喜欢安静,从小学到高中成绩都很好。现在她正进入****冲刺阶段。

上世纪九十年代,边境线上处于最紧张阶段,我们守卫罗湖桥,沿着深圳河巡逻反偷渡。所以我的心思都在罗湖桥上。我的家就在距罗湖桥10分钟路程的深圳河边,可以说我们见证了罗湖桥的变迁。

罗湖边检立功不断

现在的罗湖口岸占地面积约为7800平方米,是亚洲旅客流量最大的口岸。罗湖口岸查验场地共分为四个楼层,地库为港澳旅客入境楼层,一楼为非港澳旅客入境楼层,二楼为非港澳旅客出境楼层,三楼为港澳旅客出境楼层。共启用出入境检查通道212条,其中人工通道116条,自助通道96条。日均出入境旅客24.4万人次,高峰日达40万人次。

罗湖口岸创建于1950年,从“政治边防”到“对外开放”,经历了艰苦的、严峻的战斗历程。1950年8月31日,周恩来总理批准《关于建立边防组织计划草案》,深圳公安检查站随后成立,这就是罗湖边防检查站的前身。此后的50年里,罗湖站经历了公安、解放军、边防武警等多次体制改革。

罗湖出入境边防检查站隶属深圳出入境边防检查总站,担负出入境旅客的出入境边防检查任务及对口岸限定区域实施警戒管理等工作。

1998年1月1日,根据国务院《关于在北京、深圳实施边防检查职业化改革试点的批复》,罗湖边防检查站由现役制武警边防部队转为职业制人民警察编制,更名为罗湖出入境边防检查站。

几十年来,我们驻守罗湖桥,以口岸安全、文明、畅通为己任。我们罗湖出入境边防检查站先后被公安部记集体一等功2次、集体三等功3次;五队被公安部记集体一等功1次, 2004年被授予“中央国家机关五一劳动奖状”先进集体的光荣称号,2010年被授予“全国公安机关爱民模范先进集体”荣誉称号,2008年我们四队被公安部授予集体二等功。

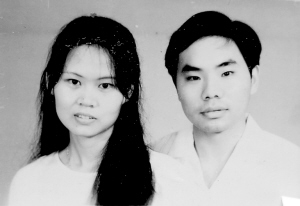

1989年谢运明和王新娥订婚照。

1990年谢运明和王新娥结婚照。

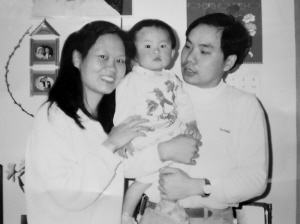

1993年谢运明女儿周岁。

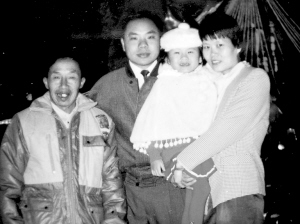

1994年谢运明父亲来深圳时合影。

1998年春节谢运明全家福。

2010年4月10日(周日)下午,谢运明的女儿谢晓灵在高中升学考试冲刺间隙抽空拍了全家福。

2010年4月13日

深圳市民俗摄影学会